本文转自:延安日报

特教上门 守护成长

——延安市特殊教育学校为“折翼天使”送去希望

记者 谷嫦瑜 贺秋平 实习生 丁欣月

深秋的晨光,透过窗户,洒进延安市儿童福利院的教室里。孩子们围坐在一起,目光专注地追随着送教老师高青青的手势,认真学习字词的发音。

每一个孩子都有平等接受优质教育的权利。今年9月初,延安市特殊教育学校驻市儿童福利院集中送教点正式成立,并选派了5名责任心强、教学经验丰富的骨干教师组成送教团队,为院内儿童送来了知识,也带来了希望。

“我们分为2个教学班和3个送教班,教学班主要负责情况相对好一点的孩子,并根据孩子的具体情况,进行一对一的辅导,包括生活语文、生活数学以及绘画、律动等内容。”高青青介绍,送教班必须送教到床头,制定相应的教学计划,一对一进行教学,让孩子们通过学习,变得更加自信、坚强,能够快乐成长。

徜徉在知识的海洋里,孩子们点点滴滴的变化,都被延安市儿童福利院特教老师杜圆看在眼里,心中满是欣慰。

“自从上了课之后,孩子们的语言能力、生活自理方面都得到了很大提升。我们发挥各自的专业特长,在后期的教学中通力合作,制定更为全面、适宜的教学方案,为孩子们的成长打好坚实基础。”杜圆说。

特殊孩子是“折翼天使”,如何让这些孩子有更好地成长和发展,将来更好地融入社会?延安市特殊教育学校一直在不断探索实践。

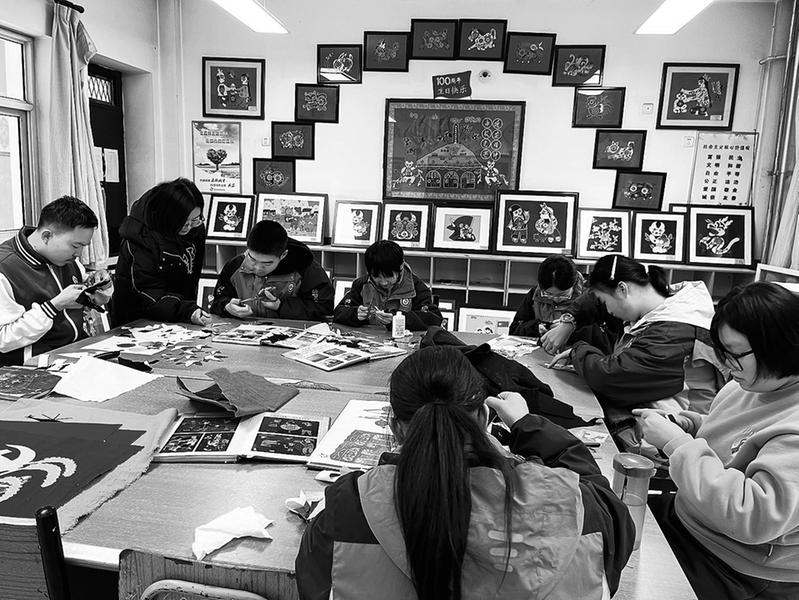

下午上课时间,学生们正在教室里认真学习布堆画、剪纸、美术等特色课程。布堆画老师罗娇耐心讲解,不时俯身指导,散乱的布头在孩子们手中,幻化为栩栩如生的和平鸽、老虎、兔子等形象。

“学习布堆画不仅仅是非遗技艺的传承。”罗娇告诉记者,“孩子们在学习制作的过程中,能够静下心来沉浸其中,一些非常喜欢布堆画的孩子也可以掌握一技之长,对他们将来融入社会、就业都是非常有帮助的。”

教育不仅是知识的累积,更是点燃希望的火种。1959年,延安市特殊教育学校(原聋哑学校)正式单独建校,秉承“自理生活、融入社会、回报社会”的办学理念,逐步形成了集康复教育、义务教育、职业教育、送教上门与就业指导于一体的办学体系。学校现设有校本部、南桥分校与儿童福利院特教班3个教学点,开设23个教学班。

在课程建设方面,该校构建了国家课程、地方课程与校本课程相结合的多元体系,并依托陕北丰富的非遗资源,聘请非遗传承人开设剪纸、布堆画、农民画等红色主题特色课程,使学生在技艺传承中锤炼意志,在革命文化的浸润中树立自信,生动践行了“以劳育人、以文化人”的育人目标。

“我们通过非遗文化进校园、智慧校园建设、开办自闭症康复班、加强培训提升师资力量等措施,多方面提升教育教学质量,让特殊孩子也能受到良好教育。”延安市特殊教育学校副校长呼新艳表示,下一步,学校还将继续做好特色课程研发等工作,为特殊儿童提供更好的教育资源,为他们托起更美好的明天。

51配资网-股票日内配资-10倍杠杆炒股-专业配资论坛提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:丹东股票配资比亚迪创始人王传福以1800亿元财富位列深圳第二

- 下一篇:没有了